La contribución del autocontrol para explicar la conducta relacional en el trabajo

Bosonit S. L.

Universidad de Sevilla

Resumen. El autocontrol es un rasgo de personalidad que incide en el desempeño laboral y en la conducta relacional que las personas despliegan en diferentes escenarios sociales. Este estudio pretende mostrar la contribución del autocontrol para explicar la variabilidad del comportamiento relacional formal e informal en una empresa de base tecnológica. Para ello, se aplicaron métodos de análisis de redes para evaluar la estructura relacional, el procedimiento de asignación cuadrática para examinar el solapamiento entre la estructura formal e informal y análisis de regresión para determinar el efecto que las tres dimensiones del autocontrol producen sobre la centralidad de grado y la intermediación en la red de contactos formales e informales. En el estudio participaron 88 personas (88,8 % hombres) con una edad media de 24,55 años (DT = 3,44) que conforman la plantilla completa de la empresa analizada. Los resultados muestran la existencia de solapamiento (R = 0,287; p < 0,0001) entre la estructura formal e informal. La capacidad para modificar la presentación de uno mismo incide positivamente en la intermediación en la red de contactos formales (β = 0,408; p = 0,02). La atención a la comparación social afecta negativamente sobre el nivel de intermediación en la red de contactos formales (β = − 0,369; p = 0,047). Sin embargo, la variabilidad intersituacional es el predictor más potente de la centralidad de entrada (β = 0,349; p = 0,009) y de salida (β = 0,295; p = 0,03) en la red de contactos informales. Se discute el rol del autocontrol en la conducta relacional y en los resultados de los trabajadores.

Palabras clave: Análisis de redes; autocontrol; centralidad; relaciones formales; relaciones informales.

THE CONTRIBUTIONS OF SELF-MONITORING TO EXPLAIN RELATIONAL BEHAVIOR AT WORK

Abstract. Self-monitoring is a personality trait that affects job performance and relational behavior displayed by individuals in different social settings. The objective of this study is to examine the contribution of self-monitoring in explaining the variability of formal and informal relational behavior in a technology-based company. Network analysis methods were applied to evaluate the relational structure, the quadratic assignment procedure to examine the overlap between formal and informal networks, and regression analysis to determine the effect of the three dimensions of self-monitoring on degree and betweenness centrality in formal and informal contact networks. A total of 88 people participated in the study (88.8% men), with an average age of 24.55 years (SD = 3.44), all of whom comprised the entire staff of the company under analysis. The results show the existence of overlap (R = 0.287; p < 0.0001) between the formal and informal relational structures within the company. The ability to modify one’s self-presentation has a positive impact on brokerage in the formal contact network (β = 0.408; p = 0.02). The social comparison dimension of self-monitoring has a negative effect on the level of brokerage in the formal contact network (β = -0.369; p = 0.047). Intersituational variability is the most powerful predictor of indegree (β = 0.349; p = 0.009) and outdegree centrality (β = 0.295; p = 0.03) in the informal contact network. The role of self-monitoring in relational behavior and job performance is discussed.

Keywords: Centrality; formal relationships; informal relationships; network analysis; self-monitoring.

1. Introducción

La investigación en el ámbito organizacional se ha beneficiado desde hace varias décadas de las contribuciones del Análisis de Redes Sociales (ARS) (p. ej., Tichy y Fombrun, 1979), por lo que este paradigma se erige en un potente instrumento de investigación en las ciencias sociales (Borgatti et al., 2009) y del comportamiento (Fonseca-Pedrero, 2018). El ARS combina de manera comprensiva metodología cuantitativa y cualitativa, y su potencial para explorar fenómenos sociales está constatado (Yousefi-Nooraie et al., 2020).

Algunos de los fenómenos organizacionales más estudiados mediante ARS son los procesos de liderazgo (Balkundi y Kilduff, 2006; Hoppe y Reinelt, 2010), el intercambio de información y la gestión de conocimiento (Díez-Vial y Montoro-Sánchez, 2014; Parise, 2007), las relaciones de poder y los procesos de influencia social (Robins, Pattison, y Elliott, 2001; Sozen, 2012), los procesos relacionales que inciden en la cultura y en el clima organizacional (Eckenhofer y Ershova, 2011; Zohar y Tenne-Gazit, 2008) y la superposición entre la estructura formal e informal interna de las empresas (Allen, James, y Gamlen, 2007; Wang et al., 2018; Whetsell et al., 2021).

Al mismo tiempo, el paradigma estructural se ha consolidado como un instrumento privilegiado para mejorar las prácticas de gestión de recursos humanos (Hollenbeck y Jamieson, 2015; Soltis, Brass y Lepak, 2018). En esta línea, el ARS se aplica para evaluar y optimizar los procesos de reclutamiento, selección, entrenamiento, evaluación, compensación, socialización y desarrollo de carrera (Brass, 2003, p. 283).

Las variables individuales inciden en el comportamiento social de los sujetos (Burt et al., 1998; Kalish, 2008). Atributos como el carisma determinan la ocupación de posiciones centrales que confieren poder y prestigio a quienes las ocupan (Balkundi, Kilduff, y Harrison, 2011). Uno de los rasgos de personalidad que afectan a la estrategia relacional de las personas y, por lo tanto, que determina la posición que ocupan en la estructura de las redes es el autocontrol (Snyder, 1979). Esta variable describe la medida en que los individuos ejercen control sobre su comportamiento expresivo, su autopresentación en diferentes contextos situacionales y en la demostración de afecto hacia los demás (Snyder, 1979). Los individuos caracterizados por un alto nivel de autocontrol modifican su conducta para adaptarse eficazmente a diferentes situaciones. Los individuos que responden a este perfil se preocupan por la adecuación social de su conducta, lo que los convierte en sujetos camaleónicos con un elevado potencial adaptativo (Toegel, Anand, y Kilduff, 2007). En sentido inverso, quienes cuentan con un bajo nivel de autocontrol tienden a comportarse de manera congruente con sus propios valores y no suelen preocuparse por el ajuste social de su conducta, sino que se mantienen fieles a sí mismos (Fuglestad y Snyder, 2010; Mehra, Kilduff y Brass, 2001; Oh y Kilduff, 2008). Este tipo de conducta dificulta la adaptación situacional; sin embargo, reduce el malestar que genera la disonancia cognitiva en la esfera social y permite reforzar las propias creencias y la identidad social (Gangestad y Snyder, 2000; p. 531).

Los sujetos que puntúan alto en autocontrol son capaces de identificar cuál es la conducta que mejor se acomoda a la expectativa social en cada situación, lo que les permite generar afectos positivos en los demás y facilita la aceptación por parte del grupo. Esto les permite adquirir reputación positiva y aumentar su popularidad y prestigio social, lo que se traduce en la ocupación de posiciones de poder e influencia en las redes sociales (Fuglestad y Snyder, 2010). Algunos autores identifican el patrón conductual de las personas que cuentan con un alto nivel de autocontrol. Por ejemplo, Sasovova y colaboradores (2010, p. 641) indican que quienes exhiben puntuaciones elevadas en autocontrol se caracterizan por: a) captar las señales que ofrece el contexto de interacción sobre la manera correcta de comportarse; b) identificar las emociones, acciones y sensaciones de quienes los rodean; c) recabar información de sus pares (p. ej., compañeros de trabajo) con más frecuencia que quienes puntúan bajo; y d) emplear la información verbal, no verbal y relacional que recaban para diseñar su autoimagen en la esfera social.

Los procesos de autocontrol canalizan e influyen de manera significativa en las visiones del mundo, el comportamiento en situaciones sociales y en la dinámica en las interacciones con otros sujetos (Snyder, 1979; p. 85). Un aspecto central de este proceso consiste en la capacidad de los actores para efectuar evaluaciones precisas del contexto social en el que están inmersos. Las personas con elevado autocontrol conocen la posición exacta que ocupan dentro de las redes, evalúan las relaciones de poder que determinan la estructura de dichos sistemas, identifican subgrupos en función de las características de los actores y logran inferir cómo la configuración de la red condiciona el comportamiento tanto de ellos mismos como del resto de los miembros del grupo (Bhardwaj, Qureshi, Konrad et al., 2016; Ertan, Siciliano y Yenigün, 2019; Kudret, Erdogan y Bauer, 2019).

El autocontrol es un rasgo que caracteriza a quienes ocupan posiciones estratégicas en las redes; y les el acceso a ventajas competitivas (Oh y Kilduff, 2008). Otros autores apuntan a que el autocontrol es un precursor de la ocupación de posiciones de intermediación (Kilduff y Buengeler, 2019). Esta afirmación se debe a que prestar atención a las señales sociales e inferir las relaciones que mantienen otros componentes del grupo es una cualidad inherente a quienes puntúan alto en autocontrol (Mehra et al., 2001; Sasovova et al., 2010).

Las personas que efectúan evaluaciones cognitivas del entorno social que las rodea suelen ser actores influyentes en la medida en que pueden buscar los apoyos adecuados antes de proponer una acción. Estos sujetos disponen de información relacional privilegiada para definir la estrategia relacional que les conduzca a conseguir sus objetivos; al mismo tiempo, son capaces de ocupar posiciones de prestigio, lo que les permite acceder a información novedosa y obtener ventajas competitivas (Burt, 1992; 2004; Kalish, 2008). Krackhardt (1990) demostró que los trabajadores que poseían una visión más precisa del contexto relacional informal de la organización eran más poderosos y ocupaban posiciones centrales en redes formales de intercambio de información.

Ocupar posiciones de poder formal (p. ej., estar situado en la cúspide del organigrama organizativo) permite captar una imagen más certera del contexto informal de relaciones, algo que según Krackhardt (1990) constituye una fuente de poder social. Por otro lado, los trabajadores que perciben con fidelidad el contexto informal de relaciones tienden a ocupar posiciones centrales y estratégicas en las redes intraorganizativas (Mehra et al., 2001; Sasovova et al., 2010).

Estudios previos demuestran que los rasgos de personalidad condicionan en cierta medida la conducta social de las personas; y esta, a su vez, determina la posición que ocupan en las redes sociales (Krause, James y Croft, 2010; Rapp, Ingold y Freitag, 2019). Desde esta óptica, conocer el efecto que los rasgos de personalidad producen en el comportamiento relacional que las personas despliegan en las empresas es un tema de investigación pertinente, dado que puede ofrecer respuestas acerca de qué variables individuales se asocian a ocupar posiciones que dan acceso a información relevante para la toma de decisiones. La justificación de esta investigación radica en que la personalidad influye en las emociones, en la cognición, en las estrategias de socialización y en el aprendizaje que los sujetos desarrollan en el contexto laboral (Leiß y Rausch, 2023). Por lo tanto, comprender el efecto que los rasgos de personalidad producen en el intercambio de información es crucial para potenciar el desarrollo estratégico de cualquier empresa y, de manera acentuada, en las de base tecnológica.

El objetivo general de esta investigación es determinar el papel que desempeña el autocontrol en el posicionamiento que las personas ocupan en las redes intraorganizativas en una empresa del sector tecnológico afincada en el sur de España. Para alcanzar este objetivo general, se propone la siguiente batería de objetivos específicos:

1.Describir las propiedades estructurales de las redes intraorganizativas de contacto formal e informal.

2.Identificar el grado de solapamiento entre las redes de contacto formal e informal.

3.Determinar la contribución de las dimensiones del autocontrol para explicar la variabilidad de la centralidad de grado y de la intermediación de los actores en la red de contactos formales.

4.Determinar la contribución de las dimensiones del autocontrol para explicar la variabilidad de la centralidad de grado y de la intermediación de los actores en la red de contactos informales.

2. Método

2.1 Participantes y muestreo

En este estudio participaron las 88 personas (88,8 % hombres) que conforman la plantilla total de la empresa. Los participantes cuentan con edades comprendidas entre 19 y 34 años (M = 24,55; DT = 3,44). El desequilibrio entre hombres y mujeres se debe a que la empresa se centra en el desarrollo de productos tecnológicos y la población masculina tiende a estar sobrerrepresentada en sectores relacionados con la tecnología, las ciencias y las matemáticas (Baird, 2018). Al tratarse de un estudio de caso de una única organización, el universo muestral está conformado por el total de las personas que trabajan en la empresa, ya que se ha logrado la participación de todos los empleados de la organización evaluada.

Con respecto a los puestos que ocupan, el 85,2 % desempeña puestos de junior consultant (n = 75), el 11,4 % el puesto de medior consultant (n = 10), el 1,1 % el puesto de senior consultant (n = 1), y el 2,3 % ocupa el puesto de lead (n = 2). En lo referente al departamento en el que desempeñan los participantes, el 54,5 % pertenece al departamento de Software Development (n = 48), donde se realizan funciones de diseño, creación, prueba y mantenimiento aplicaciones informáticas; el 36,4 % pertenece al departamento de Data (n = 32), donde se llevan a cabo labores de gestión y análisis de grandes conjuntos de datos para la toma de decisiones; el 5,7 % pertenece al departamento de RR. HH. (n = 5); el 2,3 % pertenece al departamento de DevOps & Cloud (n = 2), donde se encargan de integrar el desarrollo de software con la operación de sistemas informáticos; finalmente el 1,1 % (n = 1) pertenece al departamento de Project Management, que es el responsable de la coordinación integral de proyectos. En cuanto al tiempo que los empleados llevan trabajando en la empresa, el 44,3 % lleva menos de 1 año (n = 39), el 40,9 % lleva entre 1 y 2 años (n = 36), el 8 % lleva entre 2 y 3 años (n = 7), y el 6,8 % lleva más de 3 años (n = 6).

2.2 Instrumentos

Para evaluar el autocontrol se empleó la escala desarrollada por Lennox y Wolfe (1984). El instrumento consta de 18 ítems, divididos en 3 dimensiones. La dimensión 1 corresponde a la capacidad para modificar la presentación de uno mismo y se refiere a la exhibición de conductas que posibilitan a la persona generar afectos positivos en los demás. Esta dimensión se encuentra formada por 7 ítems (ejemplo: Una vez que sé lo que requiere una situación, me resulta fácil regular mis acciones en consecuencia). La dimensión 2 corresponde a la atención a la comparación social; y describe el grado en que los individuos prestan atención al comportamiento que exhiben otros sujetos con quienes interactúan, al objeto de determinar su nivel de eficacia en las relaciones interpersonales. Esta dimensión está compuesta por 6 ítems (ejemplo: Para mí es importante encajar en el grupo con el que estoy). La dimensión 3 corresponde a la variabilidad intersituacional, que se centra en la multiplicidad de comportamientos adaptativos que la persona es capaz de adoptar en diferentes contextos situacionales. Esta dimensión se encuentra formada por 5 ítems (ejemplo: No siempre soy la persona que aparento ser). Los ítems se responden siguiendo una escala Likert que va del 1 al 6 y que expresa el grado de acuerdo con cada uno de los ítems que se plantean, en la que 1 corresponde a totalmente en desacuerdo y 6 corresponde a totalmente de acuerdo. La escala completa goza de óptimas propiedades psicométricas (∞ = 0,86).

Para evaluar las redes de contactos formales e informales se diseñó un instrumento socio-céntrico siguiendo las recomendaciones de estudios previos (Provan, Veazie, Staten et al., 2005). Se evaluaron dos tipos de relaciones, una de carácter formal y otra informal. Se tomó esta decisión debido a que los antecedentes muestran la pertinencia de estudiar la interacción entre la estructura formal e informal que caracteriza a las organizaciones (Wang et al., 2018; Whetsell et al., 2021; Soda y Zaheer, 2012). Se decidió evaluar relaciones que denotan contactos formales e informales porque estudios previos sugieren que sendos tipos contribuyen a conformar la arquitectura interna de las organizaciones y producen efectos directos sobre los indicadores de desempeño a nivel individual y colectivo (Rank, 2008; Soda y Zaheer, 2012). Las relaciones formales describen la frecuencia con la que se ha solicitado consejo técnico a otros miembros de la organización en el último mes, mientras que las relaciones informales evalúan la frecuencia con la que se han llevado a cabo actividades de ocio con otros miembros de la organización en el mismo periodo de tiempo. Cada participante puede puntuar de 0 a 3 a cada miembro de la empresa (0 = no se ha mantenido contacto; 1 = contacto esporádico, una o dos veces al mes; 2 = contacto frecuente, una o dos veces a la semana; 3 = contacto diario). Este sistema de medición permite evaluar tanto la existencia de la relación como la intensidad de esta.

2.3 Procedimiento y análisis de datos

En primer lugar, se consultó al responsable de la empresa la posibilidad de llevar a cabo el estudio y, en consecuencia, de recoger los datos de los empleados. Se administró el instrumento de manera presencial, en presencia de un miembro del equipo de investigación. La cumplimentación del instrumento duró entre 25 y 35 minutos. Los participantes firmaron un consentimiento informado en el que se explicó el tratamiento de los datos por parte del equipo de trabajo y se adquirió el compromiso de ofrecer feedback al finalizar el estudio siguiendo las recomendaciones de estudios previos (Agneessens y Labianca, 2022).

El análisis de datos multivariante se ejecutó con el software SPSS (Versión 25.0. Armonk, NY: IBM Corp). Para el procesamiento, análisis y visualización de los datos relacionales, se utilizó el software UCINET 6.718 (Borgatti et al., 2002). Se calculó la centralidad de grado y la intermediación como medidas de poder y control de información en las redes de contactos formales e informales. La centralidad de grado evalúa la prominencia de un actor dentro de una red dada y para ello mide el número de contactos que mantiene cada actor con el resto de los componentes del sistema (Freeman, 1978). Este indicador se subdivide en dos parámetros en función de si se mide el número de nominaciones recibidas (indegree) o emitidas (outdegree). La intermediación es las veces que un actor aparece entre la distancia más corta (denominada camino geodésico) que conecta a dos actores de la red (Freeman, 1978).

Para responder al primer objetivo específico, se calcularon los principales indicadores de cohesión relacional mediante el software UCINET (Borgatti et al., 2002) y se efectuó la representación visual mediante NETDRAW, una aplicación inserta en UCINET. Para la consecución del segundo objetivo específico, se aplicó el procedimiento de asignación cuadrática que permite comparar matrices de adyacencia utilizando una prueba de permutaciones no paramétrica entre las diadas que componen la red (Krackhardt, 1987). Esta prueba arroja el coeficiente de Jaccard y el nivel de correlación entre las matrices comparadas; así, es posible determinar el nivel de solapamiento entre las matrices. Para alcanzar los objetivos específicos 3 y 4, en primer lugar se calcularon los indicadores de centralidad para las redes de contactos formales e informales con el software UCINET; posteriormente, se trasladaron a SPSS, donde se calcularon las correlaciones bivariadas entre los indicadores de centralidad y las dimensiones del autocontrol; finalmente, se plantearon varios modelos de regresión lineal para determinar la proporción de la varianza de la centralidad en las redes de contactos formales e informales imputable al efecto del autocontrol.

3. Resultados

3.1 Objetivo específico 1

El primer objetivo específico consiste en describir las propiedades estructurales de las redes intraorganizativas de contactos formales (consejo técnico) e informales (compartir actividades lúdicas fuera del trabajo). La tabla 1 muestra los valores de los principales parámetros de cohesión, que aparecen acompañados de una breve descripción de cada indicador.

Tabla 1. Valores y descripción de los parámetros de cohesión de las redes de contactos formales e informales

Parámetro |

Descripción |

Red de contactos formales |

Red de contactos informales |

Densidad |

Mide la cantidad de conexiones existentes en una red en comparación con el total de relaciones posibles. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Se expresa porcentualmente. |

7,1 % |

7,1 % |

N.o de lazos |

Cantidad de vínculos total que mantienen los actores dentro de una red dada. |

544 |

543 |

Centralización |

Evalúa el grado en que las relaciones se concentran en torno a unos pocos actores. Las redes altamente centralizadas tienen valores próximos a 1, mientras que las redes muy descentralizadas presentan valores cercanos a 0. Una red con una centralización equivalente a 1 (100 %) adoptaría forma de estrella, mientras que una red con una centralización igual a 0 (0 %) tendría la forma de un círculo perfecto. |

11,3 % |

23,5 % |

Grado medio |

Equivale al número medio de actores a los que están conectados los miembros de la red. |

6,18 |

6,17 |

Distancia media |

Señala el número medio de nodos que separan a cada actor de la red. |

3,91 |

2,88 |

Homofilia en función del departamento de pertenencia |

El índice E-i refleja el grado en que los miembros de la organización tienden a establecer relaciones con actores con características similares. Este indicador oscila entre -1 (todas las relaciones se producen con actores que cuentan con la misma característica) y 1 (todas las relaciones se producen con actores que cuentan con características diferenciales). |

-0,92 |

-0,22 |

N.o de componentes |

Muestra el número de subconjuntos cohesivos conectados a través de relaciones fuertes presentes en la estructura de la red. Describe el patrón de agrupamiento interno de la red. |

16 |

25 |

Reciprocidad diádica |

Proporción de díadas bidireccionales en comparación con el total de díadas posibles presentes en la red. Se expresa porcentualmente. |

31,7 % |

36,8 % |

La información consignada en la tabla 1 muestra la existencia de comunalidades y diferencias con relación a los parámetros de cohesión entre las redes de contactos formales e informales. Ambas redes muestran un bajo nivel de cohesión, dado que la densidad se sitúa en el 7.1 %, cuentan con un número de relaciones similar y la centralización presenta valores por debajo del 25 %. Al mismo tiempo, en promedio, cada miembro está conectado a seis actores en cada red y se encuentra a una distancia media de tres actores. De igual modo, la reciprocidad diádica presenta valores parecidos, lo que siguiere que en torno a un tercio de las relaciones son correspondidas.

Sin embargo, a pesar de mostrar valores muy parecidos en algunos indicadores de cohesión estructural, se aprecian diferencias notorias entre las dos estructuras sociales. La red de contactos formales presenta un nivel de homofilia próximo a -1, lo que sugiere que prácticamente todo el intercambio de consejo técnico se produce entre personas que forman parte del mismo departamento. Mientras que en la red de contactos informales se aprecia un nivel de homofilia moderado cercano a 0, lo que indica que, aunque existe cierta tendencia a relacionarse para realizar actividades lúdicas con personas que trabajan en el mismo departamento, esta característica no es un factor determinante en el establecimiento de relaciones informales.

También se aprecian diferencias notables en el número de componentes detectados. En la red de contactos formales se aprecian 16 agrupaciones, mientras que en la red de contactos informales se identifican 25. Estos valores, junto con los de la densidad, la centralización, el grado medio y la reciprocidad diádica, muestran que en líneas generales se trata de dos redes con un bajo nivel de cohesión. Las redes formales e informales también se caracterizan por un elevado nivel de fragmentación interna observable gracias al amplio número de componentes detectados, dado el tamaño de la empresa evaluada (<100) y el número de departamentos (n = 5).

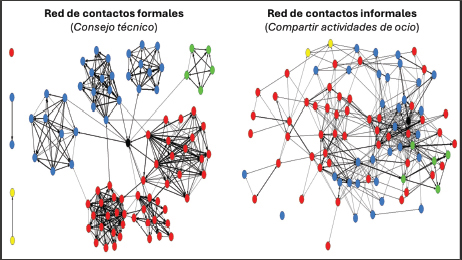

En la figura 1 se muestran las redes de contactos formales e informales, y se identifica la frecuencia de interacción a través de la intensidad del lazo y el departamento mediante el color de los nodos.

Figura 1. Redes de contactos formales e informales

Nota: Rojo = Departamento de Software Development; azul = Departamento de Data; verde = Departamento de RR. HH.; amarillo = Departamento de DevOps; negro = Departamento de Project Management.

Fuente: elaboración propia.

Los grafos que aparecen en la figura 1 permiten identificar diferencias substantivas entre las dos estructuras evaluadas. En la red de contactos formales se observa que las relaciones se producen con mayor intensidad dentro de los subgrupos pertenecientes a la misma área, mientras que en la red de contactos informales la estructura está más dispersa y las relaciones se distribuyen entre los diferentes departamentos, de modo que resulta difícil identificar un patrón de agrupamiento claro. En segundo lugar, las relaciones en la red de intercambio de consejo técnico son más intensas, lo que se aprecia gracias al grosor de la línea de conecta los nodos. Esta exploración visual sugiere que dentro de cada departamento el intercambio de consejo técnico es constante; el Departamento de Software Development (color rojo) es el subgrupo en el que se da la mayor frecuencia en la interacción, seguido del Departamento de Data (color azul). En la red de contactos informales los vínculos son menos intensos, lo que sugiere una menor frecuencia de interacción en el desarrollo de actividades de ocio. Otro aspecto interesante es que en la red de consejo técnico el nodo en color negro que desempeña el rol de coordinador de proyectos ocupa el centro de la red y sobre este pivota toda la estructura. Mientras que en la red de contactos informales el papel articulador del nodo negro queda desdibujado y desempeña un papel secundario. La representación visual nos permite obtener una imagen certera de las características estructurales de la red y del patrón de agrupamiento en función del departamento.

3.2 Objetivo específico 2

El segundo objetivo específico pretende identificar el grado de solapamiento entre las redes de contacto formal e informal. Los estadísticos bivariados que arroja el procedimiento de asignación cuadrática muestran una correlación moderada (R = 0,287; p < 0,0001) entre las matrices de contactos formales e informales, mientras que el coeficiente de Jaccard, que establece el porcentaje exacto de relaciones repetidas entre las díadas que conforman las dos redes, exhibe un valor de 0,249 (p < 0,0001) lo que muestra que en las dos redes se repite el 24,9 % de las conexiones entre los mismos pares de actores. Este resultado indica que existe superposición entre la estructura formal e informal de la empresa evaluada.

3.3 Objetivos específicos 3 y 4

El propósito de los dos últimos objetivos específicos es determinar la proporción de la variabilidad de la centralidad de grado y de la intermediación de los actores en las redes de contactos formales e informales imputable a cada dimensión del autocontrol. Con la finalidad de presentar la información de manera simple e intuitiva, los objetivos específicos 3 y 4 se muestran de manera conjunta. En la tabla 2 podemos ver los estadísticos descriptivos de las dimensiones del autocontrol y las medidas de centralidad de los actores en las redes de contactos formales e informales, así como las correlaciones bivariadas entre estas variables.

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y correlaciones bivariadas entre el autocontrol y las medidas de centralidad en las redes de contactos formales (A) e informales (B)

Variables |

M |

DT |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

1. Media autocontrol |

3,48 |

0,35 |

||||||||||

2. Media dimensión 1 |

3,55 |

0,42 |

0,92** |

|||||||||

3. Media dimensión 2 |

3,44 |

0,4 |

0,92** |

0,79** |

||||||||

4. Media dimensión 3 |

3,43 |

0,35 |

0,78** |

0,56** |

0,63** |

|||||||

5. Outdegree red A |

0,04 |

0,04 |

0,23* |

0,19 |

0,21* |

0,22* |

||||||

6. Indegree red A |

0,04 |

0,01 |

0,01 |

0,02 |

0,01 |

-0,02 |

-0,25* |

|||||

7. Intermediación red A |

2,47 |

5,51 |

0,18 |

0,22* |

0,07 |

0,19 |

0,28** |

-0,01 |

||||

8. Outdegree red B |

0,02 |

0,02 |

0,26* |

0,23* |

0,19 |

0,31** |

0,51** |

-0,15 |

0,33** |

|||

9. Indegree red B |

0,02 |

0,02 |

0,31** |

0,27** |

0,22* |

0,36** |

0,35** |

-0,14 |

0,32** |

0,85** |

||

10. Intermediación red B |

1,45 |

2,23 |

0,18 |

0,15 |

0,16 |

0,2 |

0,31 |

-0,01 |

0,14 |

0,66** |

0,68** |

Notas: La media del autocontrol muestra la media de la escala completa que incluye las tres subdimensiones. Dimensión 1 = capacidad para modificar la presentación de uno mismo; dimensión 2 = atención a la comparación social; dimensión 3 = variabilidad intersituacional. *p < 0,05; **p< 0,001

La matriz de correlaciones que aparece en la tabla 2 muestra una relación intensa entre las tres dimensiones que conforman el autocontrol. También se observan diversas correlaciones entre las dimensiones del autocontrol y las medidas de centralidad en las dos redes evaluadas. Las correlaciones más potentes se producen entre las dimensiones del autocontrol y la centralidad de entrada (indegree) y de salida (outdegree) en la red de contactos informales; y en menor medida entre las dimensiones de autocontrol y centralidad de salida y la intermediación en la red de contactos formales. Estos resultados preliminares ofrecen soporte para plantear modelos de regresión con el fin de determinar la proporción de la variabilidad de la centralidad de grado y de la intermediación imputable al efecto del autocontrol. En la tabla 3 se muestran los coeficientes de las ecuaciones de regresión, en los que la dimensión tres del autocontrol actúa como independiente; y la centralidad de grado y la intermediación en las redes de contactos formales e informales, como dependiente. El estadístico de Durbin-Watson (DW), que examina el grado de autocorrelación de los residuos en los modelos de regresión muestra valores próximos a 2 en los cuatro modelos de regresión planteados, lo que sugiere que no existe autocorrelación entre las variables introducidas en las ecuaciones de regresión.

Tabla 3. Coeficientes de los modelos de regresión para determinar el efecto del autocontrol en la centralidad de grado y en la intermediación en la red formal e informal

Modelo 1: Variable dependiente outdegree red formal |

|||||||

Independientes |

B |

Desviación del error |

β |

t |

p |

IC95 % (inf.) |

IC95 % (sup.) |

Dimensión 1 |

0,005 |

0,018 |

0,049 |

0,277 |

0,782 |

-0,030 |

0,04 |

Dimensión 2 |

0,01 |

0,020 |

0,092 |

0,491 |

0,624 |

-0,029 |

0,048 |

Dimensión 3 |

0,016 |

0,016 |

0,138 |

1,006 |

0,317 |

-0,016 |

0,049 |

Resumen del modelo 1: R = 0,246; ΔR² = 0,027; EE = 0,041; Cambio en F = 1,81; DW = 2,04 |

|||||||

Modelo 2: Variable dependiente intermediación en la red formal |

|||||||

Independientes |

B |

Desviación del error |

β |

t |

p |

IC95 % (inf.) |

IC95 % (sup.) |

Dimensión 1 |

5,342 |

2,248 |

0,408 |

2,377 |

0,020 |

0,873 |

9,812 |

Dimensión 2 |

-5,043 |

2,5 |

-0,369 |

-2,017 |

0,047 |

-10,014 |

-0,072 |

Dimensión 3 |

3,021 |

2,082 |

0,195 |

1,451 |

0,151 |

-1,119 |

7,162 |

Resumen del modelo 2: R = 0,317; ΔR² = 0,069; EE = 5,319; Cambio en F = 3,134; DW = 2,314 |

|||||||

Modelo 3: Variable dependiente outdegree en la red informal |

|||||||

Independientes |

B |

Desviación del error |

β |

t |

p |

IC95 % (inf.) |

IC95 % (sup.) |

Dimensión 1 |

0,010 |

0,012 |

0,148 |

0,867 |

0,388 |

-0,014 |

0,034 |

Dimensión 2 |

-0,008 |

0,011 |

-0,107 |

-0,589 |

0,557 |

-0,035 |

0,019 |

Dimensión 3 |

0,025 |

0,013 |

0,295 |

2,202 |

0,03 |

0,002 |

0,047 |

Resumen del modelo 3: R = 0,324; ΔR² = 0,073; EE = 0,028; Cambio en F = 3,284; DW = 2,268 |

|||||||

Modelo 4: Variable dependiente indegree en la red informal |

|||||||

Independientes |

B |

Desviación del error |

β |

t |

p |

IC95 % (inf.) |

IC95 % (sup.) |

Dimensión 1 |

0,011 |

0,008 |

0,222 |

1,329 |

0,187 |

-0,005 |

0,027 |

Dimensión 2 |

-0,009 |

0,009 |

-0,176 |

-0,992 |

0,324 |

-0,027 |

0,009 |

Dimensión 3 |

0,020 |

0,008 |

0,349 |

2,671 |

0,009 |

0,005 |

0,036 |

Resumen del modelo 4: R = 0,387; ΔR² = 0,119; EE = 0,019; Cambio en F = 4,934; DW = 2,048 |

|||||||

Notas: EE = error estándar de la estimación; DW = estadístico de Durbin Watson; dimensión 1 = capacidad para modificar la presentación de uno mismo; dimensión 2 = atención a la comparación social; dimensión 3 = variabilidad intersituacional

Los hallazgos reportados en la tabla 3 muestran un panorama dispar en cuanto a la magnitud del efecto que las diferentes dimensiones del autocontrol producen en la centralidad de grado y en la intermediación en las redes de contactos formales e informales. Los dos primeros modelos de regresión se plantean para alcanzar el objetivo específico 3, mientras que los dos últimos se proponen para responder al objetivo específico 4. Si se presta atención a los parámetros de ajuste de la ecuación de regresión del modelo 1, se observa que ninguna de las dimensiones del autocontrol produce efectos significativos en el establecimiento de relaciones por parte de las personas en la red de contactos formales; la proporción de la varianza explicada por las tres dimensiones del autocontrol es ínfima. Este resultado apunta a que ninguna de las dimensiones del autocontrol contribuye a explicar la conducta relacional de los actores en la solicitud de consejo técnico.

Sin embargo, se aprecian efectos significativos y de signo variable entre dos de las dimensiones del autocontrol y la ocupación de posiciones de intermediación en la red de contactos formales (modelo 2). La dimensión 1, que describe la capacidad para modificar la autopresentación ante los demás, produce un efecto notable en el grado de intermediación en la red de intercambio de consejo técnico (β = 0,408; p < 0,05). Este dato indica que por cada unidad que se incrementa la independiente, la intermediación aumenta 0,48 puntos. Mientras que la dimensión de atención a la comparación social produce un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre el nivel de intermediación en la red de consejo técnico (β = -0,369; p < 0,05). Este análisis pone de manifiesto que, por cada unidad que incrementa la independiente, la intermediación en la red de contactos formales decrece 0,36 puntos.

Los modelos de regresión 3 y 4 son propuestos para determinar la contribución de las dimensiones del autocontrol en la centralidad de los actores en la red de contactos informales. En el tercer modelo la dimensión variabilidad intersituacional es la única que produce efectos significativos sobre la conducta relacional referida al establecimiento de contactos en la red para desarrollar actividades de ocio (β = 0,295; p < 0,05). Este resultado indica que, por cada unidad que aumenta la independiente, la centralidad de salida en la red de contactos informales incrementa 0,295 puntos.

Por último, el cuarto modelo de regresión se propuso para establecer la proporción de la variabilidad de la centralidad de entrada en la red de contactos informales imputable a las dimensiones del autocontrol. Al igual que en el tercer modelo de regresión, la única dimensión que produce efectos sensibles sobre la centralidad de entrada en la red de contactos informales es la variabilidad intersituacional (β = 0,349; p < 0,001). Este resultado demuestra que la variabilidad intersituacional actúa como un potente predictor de la centralidad de entrada en la red de contactos informales, dado que, por cada unidad que incrementa la independiente, la centralidad de entrada aumenta 0,349 puntos.

4. Discusión

Las organizaciones son sistemas complejos cuya dinámica y funcionamiento se ve afectada por las relaciones de carácter formal e informal que se producen entre los actores que las conforman, ya sean individuos, equipos o unidades de trabajo (Brass et al., 2004). La estructura social que resulta de las relaciones formales e informales da como resultado redes en las que las personas de la empresa ocupan diferentes posiciones. Esto implica que las relaciones formales e informales, en cierta medida, se definen mutuamente interactuando entre sí e incidiendo en el desempeño organizacional en la dinámica interna y en los resultados de la empresa (Allen et al., 2007; Wang et al., 2018; Whetsell et al., 2021). Este trabajo ha demostrado la existencia de solapamiento entre la estructura formal de la empresa, que se deriva del intercambio de consejo profesional, y la estructura informal, que emerge a partir de los vínculos que los miembros de la organización mantienen para desarrollar actividades de ocio. Determinar cómo interactúan ambas estructuras y su superposición es crucial para conocer la arquitectura interna e identificar los procesos que inciden en el establecimiento de ambos tipos de contactos (Soda y Zaheer, 2012). La aplicación de procedimientos de asignación cuadrática (Krackardt, 1987), particularmente cuando se disponen de series repetidas de datos relacionales, permite establecer predicciones y posibilita ejecutar regresiones diádicas para establecer la medida en que las relaciones informales desencadenan relaciones formales; y viceversa (Ramos-Vidal, 2018). La aplicación de esta técnica puede informar el diseño de estrategias de intervención organizacional para potenciar las relaciones formales e informales entre los trabajadores de un equipo, departamento o de la organización en su conjunto, con el objetivo de optimizar los procesos de trabajo.

Por otro lado, la posición que se ocupa en la estructura de la red determina cierta proporción del comportamiento social de los actores que forma parte del sistema; y el efecto que produce el posicionamiento en la conducta tiende a variar dependiendo del tipo de relación objeto de estudio. De este modo, un trabajador que ocupe una posición de intermediación en una red de consejo técnico tendrá acceso a información diversa no redundante que puede facilitar acceder a ventajas competitivas (Burt, 2004; Burt et al., 2013). Que el líder de un equipo cuente con una sólida red de contactos formales e informales que integre a sus seguidores puede ser un indicador positivo de popularidad y carisma, lo que contribuye a incrementar su capacidad de influir en los miembros del grupo (Balkundi y Harrison, 2006; Balkundi et al., 2011). No obstante, al mismo tiempo, la investigación demuestra que las características de las personas que forman parte de las organizaciones y, en concreto, los rasgos de personalidad pueden alterar la estructura de las redes a través de la estrategia relacional que adopta cada actor (Antonoplis, 2024).

Esta investigación demuestra que las dimensiones del autocontrol inciden en el comportamiento social que despliegan los empleados de la empresa evaluada tanto en el plano formal como informal. Sin embargo, cada dimensión produce un efecto de magnitud y signo variable dependiendo de si se trata de relaciones formales o informales. Los análisis ejecutados muestran, en contra de la expectativa teórica, que ninguna de las variables que conforman el autocontrol incide en la estrategia activa de búsqueda de consejo técnico, que ha sido evaluada mediante el número de contactos que reportan los participantes para solicitar este tipo de información. De igual modo, tampoco se aprecian asociaciones entre el número de nominaciones recibidas en la red de contactos formales y las dimensiones del autocontrol. Este resultado puede deberse a que los contactos formales en los contextos organizativos están constreñidos por los roles y las posiciones que desempeñan los miembros de la organización. Por lo tanto, el autocontrol dispone de una capacidad limitada para influir en el número de los contactos formales que mantienen las personas con otros miembros de la organización y en la intensidad de estos (Ibarra, 1993).

Sin embargo, la capacidad para modificar la presentación de uno mismo produce un efecto de alta intensidad en el nivel de intermediación que ostentan los actores en la red de consejo técnico, mientras que la atención a la comparación social incide de manera negativa sobre el nivel de intermediación en la misma red. La capacidad para identificar las normas y los patrones de conducta socialmente aceptables en diferentes contextos es un rasgo que caracteriza a quienes puntúan alto en autocontrol (Kilduff y Buengeler, 2019). Esto contribuye a que las personas capaces de comportarse de manera camaleónica para generar una imagen positiva en los demás sean capaces de navegar con éxito a través de diferentes grupos sociales, lo que les permite desplegar el rol de brókeres y acceder a ventajas competitivas (Oh y Kilduff, 2008; Sasovova et al., 2010; Burt et al., 2013). Este resultado se alinea con los resultados reportados en el metaanálisis desarrollado por Fang et al. (2015), que evidenció que el autocontrol es el rasgo de personalidad que mejor predice el acceso a ventajas competitivas mediante el comportamiento de bróker. No obstante, vemos que la atención a la comparación social, contrariamente a los resultados obtenidos en estudios previos (Fang et al., 2015; Oh y Kilduff, 2008; Sasovova et al., 2010), afecta negativamente en el nivel de intermediación en la red de contactos formales. La comparación social requiere recabar información personal y relacional de los compañeros con los que se interactúa en la empresa. Este comportamiento implica mantener un contacto cercano y constante para observar la conducta de otros miembros de la organización, algo que en la práctica limita las oportunidades de intermediar entre subgrupos y aprovechar el acceso a ventajas competitivas (Iorio, 2022). Esto se debe a que el aprovechamiento de las posiciones de intermediación tiene lugar cuando los actores mantienen relaciones débiles con los grupos a los que conectan; sin embargo, recabar información de los compañeros de trabajo exige mantener un contacto constante que suele derivar en el establecimiento de relaciones fuertes entre subgrupos, también denominadas lazos simmelianos (Krackhardt, 1999).

La variabilidad intersituacional es la dimensión del autocontrol que produce los efectos más significativos en la conducta relacional informal de los empleados de la organización estudiada, mientras que las otras dos dimensiones no muestran efectos reseñables. La variabilidad intersituacional describe el ajuste de la conducta de las personas en diferentes escenarios que requieren la adopción de múltiples registros comportamentales (Day et al., 2002). Esta estrategia relacional basada en modificar la conducta en función de las exigencias de cada contexto situacional requiere: a) identificar las normas y las regularidades sociales que imperan en cada situación social; b) la selección apropiada del comportamiento más eficaz en dicha situación, y c) la capacidad de exhibir la conducta socialmente deseable para generar afectos positivos en los demás. La bibliografía demuestra que esta capacidad de ajuste conductual es más efectiva en el plano de las relaciones informales, como en los lazos de amistad (Bhardwaj et al., 2016), en las que los roles formales y la jerarquía no condicionan la selección de las personas con las que se desea interactuar. Este fenómeno puede explicar que la variabilidad intersituacional sea la dimensión del autocontrol más importante para predecir el comportamiento relacional de las personas en contextos de socialización informal como el estudiado en este trabajo.

La principal contribución de este estudio es mostrar el potencial del ARS para evaluar fenómenos intraorganizacionales. El análisis sistemático y riguroso del contexto relacional proporciona herramientas a los responsables de las empresas para conocer la interacción entre la estructura formal e informal que, en última instancia, incide en los resultados de las personas, los grupos y las organizaciones en su conjunto. Al mismo tiempo, determinar el papel que desempeñan las variables de personalidad y, de forma específica, el autocontrol en el comportamiento relacional de los empleados es de gran valor para conocer el papel que juegan los rasgos de personalidad en los procesos organizacionales.

Referencias bibliográficas

Agneessens, F., & Labianca, G. J. (2022). Collecting survey-based social network information in work organizations. Social Networks, 68, 31-47. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2021.04.003

Allen, J., James, A. D., & Gamlen, P. (2007). Formal versus informal knowledge networks in R&D: a case study using social network analysis. R&D Management, 37(3), 179-196. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2007.00468.x

Anderson, M. H. (2008). Social networks and the cognitive motivation to realize network opportunities: a study of managers’ information gathering behaviors. Journal of Organizational Behavior, 29, 51-78. https://doi.org/10.1002/job.459

Antonoplis, S. (2024). Studying personality and social structure. Social and Personality Psychology Compass, 18(1), e12932. https://doi.org/10.1111/spc3.12932

Asendorpf, J. B., & Wilpers, S. (1998). Personality effects on social relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 74(6), 1531-1544. https://doi.org/10.1037/0022-3514.74.6.1531

Baird, C. L. (2018). Male-dominated stem disciplines: How do we make them more attractive to women? IEEE Instrumentation & Measurement Magazine, 21(3), 4-14.

Balkundi, P., & Harrison, D. A. (2006). Ties, leaders, and time in teams: Strong inference about network structure’s effects on team viability and performance. Academy of Management Journal, 49(1), 49-68. https://doi.org/10.5465/AMJ.2006.22083017

Balkundi, P., & Kilduff, M. (2006). The ties that lead: A social network approach to leadership. The Leadership Quarterly, 17(4), 419-439. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.01.001

Balkundi, P., Kilduff, M., & Harrison, D. A. (2011). Centrality and charisma: Comparing how leader networks and attributions affect team performance. Journal of Applied Psychology, 96(6), 1209. https://doi.org/10.1037/a0024890

Bhardwaj, A., Qureshi, I., Konrad, A. M., & Lee, S. H. (2016). A two-wave study of self-monitoring personality, social network churn, and in-degree centrality in close friendship and general socializing networks. Group & Organization Management, 41(4), 526-559. https://doi.org/10.1177/1059601115608027

Bon, A. C., Volkema, R. J., & Silva, J. F. D. (2017). Ethical decision-making: The role of self-monitoring, future orientation, and social networks. BAR—Brazilian Administration Review, 14. https://doi.org/10.1590/1807-7692bar2017160091

Bonacich, P. (1987). Power and Centrality: A Family of Measures. American Journal of Sociology, 92(5), 1170-1182. https://doi.org/10.1086/228631

Borgatti, S. P., Everett, M. G., & Freeman, L. C. (2002). Ucinet 6 for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. Science, 323(5916), 892-895. https://doi.org/10.1126/science.1165821

Brass, D. J. (1984). Being in the right place: A structural analysis of individual influence in an organization. Administrative Science Quarterly, 29(4), 518-539. https://doi.org/10.2307/2392937

Brass, D. J. (2003). A social network perspective on human resources management. En R. Cross, A. Parker, & L. Sasson (Eds.), Networks in the knowledge economy (pp. 283–323). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195159509.003.0019

Brass, D. J., Galaskiewicz, J., Greve, H. R., & Tsai, W. (2004). Taking stock of networks and organizations: A multilevel perspective. Academy of Management Journal, 47(6), 795-817. https://doi.org/10.2307/20159624

Brass, D., Labianca, G., Mehra, A., Halgin, D., & Borgatti, S. P. (2014). Contemporary perspectives on organizational social networks. Emerald Group Publishing. https://doi.org/10.1108/S0733-558X(2014)40

Bryan, L. L., Matson, E., & Weiss, L. M. (2007). Harnessing the power of informal employee networks. McKinsey Quarterly, 4, 1-11.

Burt, R. S. (1992). Structural holes: The social structure of competition. Harvard University Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctv1kz4h78

Burt, R. S. (2004). Structural holes and good ideas. American Journal of Sociology, 110(2), 349-399. https://doi.org/10.1086/421787

Burt, R. S., Jannotta, J. E., & Mahoney, J. T. (1998). Personality correlates of structural holes. Social Networks, 20(1), 63–87. https://doi.org/10.1016/S0378-8733(97)00005-1

Burt, R. S., Kilduff, M., & Tasselli, S. (2013). Social network analysis: Foundations and frontiers on advantage. Annual Review of Psychology, 64, 527-547. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-113011-143828

Day, D. V., Schleicher, D. J., Unckless, A. L., & Hiller, N. J. (2002). Self-monitoring personality at work: A meta-analytic investigation of construct validity. Journal of Applied Psychology, 87(2), 390-401. https://doi.org/10.1037/0021-9010.87.2.390

Díez-Vial, I., & Montoro-Sánchez, Á. (2014). Social capital as a driver of local knowledge exchange: A social network analysis. Knowledge Management Research & Practice, 12(3), 276-288. https://doi.org/10.1057/kmrp.2014.7

Eckenhofer, E. M., & Ershova, M. (2011). Organizational culture as the driver of dense intra-organizational networks. Journal of Competitiveness, 3(2), 28-42.

Ertan, G., Siciliano, M. D., & Yenigün, D. (2019). Perception accuracy, biases and path dependency in longitudinal social networks. PloS one, 14(6), e0218607. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0218607

Fang, R., Landis, B., Zhang, Z., Anderson, M. H., Shaw, J. D., & Kilduff, M. (2015). Integrating personality and social networks: A meta-analysis of personality, network position, and work outcomes in organizations. Organization Science, 26(4), 1243-1260. https://doi.org/10.1287/orsc.2015.0972

Fonseca-Pedrero, E. (2018). Análisis de redes en psicología. Papeles del Psicólogo, 39(1), 1-12. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2018.2852

Freeman, L. C. (1978). Centrality in social networks conceptual clarification. Social Networks, 1(3), 215-239. https://doi.org/10.1016/0378-8733(78)90021-7

Fuglestad, P. T., & Snyder, M. (2010). Status and the motivational foundations of self-monitoring. Social and Personality Psychology Compass, 4(11), 1031-1041. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2010.00311.x

Gangestad, S. W., & Snyder, R. (2000). Self-monitoring: Appraisal and Reappraisal. Psychological Bulletin, 126(4), 530-555. https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.4.530

Hollenbeck, J. R., & Jamieson, B. B. (2015). Human capital, social capital, and social network analysis: Implications for strategic human resource management. The Academy of Management Perspectives, 29(3), 370-385. https://doi.org/10.5465/amp.2014.0140

Hoppe, B., & Reinelt, C. (2010). Social network analysis and the evaluation of leadership networks. The Leadership Quarterly, 21(4), 600-619. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2010.06.004

Ibarra, H. (1993). Network centrality, power, and innovation involvement: Determinants of technical and administrative roles. Academy of Management Journal, 36(3), 471-501. https://doi.org/10.2307/256589

IBM Corp. Released 2017. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp.

Iorio, A. (2022). Brokers in disguise: The joint effect of actual brokerage and socially perceived brokerage on network advantage. Administrative Science Quarterly, 67(3), 769-820. https://doi.org/10.1177/00018392221092

Kalish, Y. (2008). Bridging in social networks: Who are the people in structural holes and why are they there? Asian Journal of Social Psychology, 11(1), 53-66. https://doi.org/10.1111/j.1467-839X.2007.00243.x

Kalish, Y., & Robins, G. (2006). Psychological predispositions and network structure: The relationship between individual predispositions, structural holes and network closure. Social Networks, 28, 56-84. https://doi.org/10.1016/j.socnet.2005.04.004

Kilduff, M., & Brass, D. (2010). Organizational social network research: Core ideas and key debates. The Academy of Management Annals, 4(1), 317-357. https://doi.org/10.1080/19416520.2010.494827

Kilduff, M., & Buengeler, C. (2019). Self-monitoring: A personality theory for network research. En D. J. Brass & S. P. Borgatti (eds.), Social Networks at Work. Routledge. https://doi.org/10.1002/job.2346

Kilduff, M., & Tsai, W. (2003). Social networks and organizations. Sage. https://doi.org/10.1002/hrdq.1156

Krackhardt, D. (1987). QAP partialling as a test of spuriousness. Social Networks, 9(2), 171-186. https://doi.org/10.1016/0378-8733(87)90012-8

Krackhardt, D. (1990). Assessing the political landscape: Structure, cognition, and power in organizations. Administrative Science Quarterly, 35(2), 342-369. https://doi.org/10.2307/2393394

Krackhardt, D. (1999). The ties that torture: Simmelian tie analysis in organizations. Research in the Sociology of Organizations, 16(1), 183-210.

Krause, J., James, R., & Croft, D. P. (2010). Personality in the context of social networks. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1560), 4099-4106.

Kudret, S., Erdogan, B., & Bauer, T. N. (2019). Self‐monitoring personality trait at work: An integrative narrative review and future research directions. Journal of Organizational Behavior, 40(2), 193-208. https://doi.org/10.1002/job.2346

Leiß, T. V., & Rausch, A. (2023). How personality, emotions and situational characteristics affect learning from social interactions in the workplace. Vocations and Learning, 16(1), 73-97. https://doi.org/10.1007/s12186-022-09303-w

Lennox, R. D., & Wolfe, R. N. (1984). Revision of the Self-Monitoring Scale. Journal of Personality and Social Psychology, 46(6), 1349–1364. https://doi.org/10.1037/0022-3514.46.6.1349

Mehra, A., Kilduff, M., & Brass, D. J. (2001). The social networks of high and low self-monitors: Implications for workplace performance. Administrative Science Quarterly, 46, 121-146. https://doi.org/10.2307/2667127

Mitchell, J. C. (1974). Social networks. Annual Review of Anthropology, 3(1), 279-299. https://doi.org/10.1146/annurev.an.03.100174.001431

Oh, I., Charlier, S. D., Mount, M. K., & Berry, C. M. (2014). The two faces of high self-monitors: Chameleonic moderating effects of self-monitoring on the relationships between personality traits and counterproductive work behaviors. Journal of Organizational Behavior, 35, 92-111. https://doi.org/10.1002/job.1856

Oh, H., & Kilduff, M. (2008). The ripple effect of personality on social structure: Self-monitoring origins of network brokerage. Journal of Applied Psychology, 93(5), 1155-1164. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.5.1155

Parise, S. (2007). Knowledge management and human resource development: An application in social network analysis methods. Advances in Developing Human Resources, 9(3), 359-383. https://doi.org/10.1177/1523422307304106

Provan, K. G., Veazie, M. A., Staten, L. K., & Teufel‐Shone, N. I. (2005). The use of network analysis to strengthen community partnerships. Public Administration Review, 65(5), 603-613. https://doi.org/10.1111/J.1540-6210.2005.00487.X

Ramos-Vidal, I. (2018). Determinants of inter-organizational network formation in the cultural sector. Revista de Administração de Empresas, 58, 16-29. https://doi.org/10.1590/S0034-759020180103

Rank, O. N. (2008). Formal structures and informal networks: Structural analysis in organizations. Scandinavian Journal of Management, 24(2), 145-161. https://doi.org/10.1016/j.scaman.2008.02.005

Rapp, C., Ingold, K., & Freitag, M. (2019). Personalized networks? How the Big Five personality traits influence the structure of egocentric networks. Social Science Research, 77, 148-160.

Robins, G., Pattison, P., & Elliott, P. (2001). Network models for social influence processes. Psychometrika, 66(2), 161-189. https://doi.org/10.1007/BF02294834

Sasovova, Z., Mehra, A., Borgatti, S. P., & Schippers, M. C. (2010). Network churn: The effects of self-monitoring personality on brokerage dynamics. Administrative Science Quarterly, 55(4), 639-670. https://doi.org/10.2189/asqu.2010.55.4.639

Snyder, M. (1979). Self-monitoring processes. Advances in Experimental Social Psychology, 12, 85-128. https://doi.org/10.1016/S0065-2601(08)60260-9

Soda, G., & Zaheer, A. (2012). A network perspective on organizational architecture: performance effects of the interplay of formal and informal organization. Strategic Management Journal, 33(6), 751-771. https://doi.org/10.1002/smj.1966

Soltis, S. M., Brass, D. J., & Lepak, D. P. (2018). Social resource management: Integrating social network theory and human resource management. Academy of Management Annals, 12(2), 537–573. https://doi.org/10.5465/annals.2016.0094

Sozen, H. C. (2012). Social networks and power in organizations. Personnel Review, 41(4), 487-512. https://doi.org/10.1108/00483481211229393

Sparrowe, R. T., Liden, R. C., Wayne, S., & Kraimer, M. L. (2001). Social networks and the performance of individuals and groups. The Academy of Management Journal, 44(2), 1-26. https://doi.org/10.2307/3069458

Tichy, N., & Fombrun, C. (1979). Network analysis in organizational settings. Human Relations, 32(11), 923-965. https://doi.org/10.1177/001872677903201103

Toegel, G., Anand, N., & Kilduff, M. (2007). Emotion helpers: The role of high positive affectivity and high self‐monitoring managers. Personnel Psychology, 60(2), 337-365. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00076.x

Wang, H., Lu, W., Söderlund, J., & Chen, K. (2018). The interplay between formal and informal institutions in projects: A social network analysis. Project Management Journal, 49(4), 20-35. https://doi.org/10.1177/8756972818781629

Whetsell, T. A., Kroll, A., & DeHart-Davis, L. (2021). Formal hierarchies and informal networks: How organizational structure shapes information search in local government. Journal of Public Administration Research and Theory, 31(4), 653-669. https://doi.org/10.48550/arXiv.2006.08019

Yousefi-Nooraie, R., Sale, J. E., Marin, A., & Ross, L. E. (2020). Social network analysis: An example of fusion between quantitative and qualitative methods. Journal of Mixed Methods Research, 14(1), 110-124. https://doi.org/10.1177/1558689818804060

Zohar, D., & Tenne-Gazit, O. (2008). Transformational leadership and group interaction as climate antecedents: a social network analysis. Journal of Applied Psychology, 93(4), 744. https://doi.org/10.1037/0021-9010.93.4.744